Rotlichtverstöße sind kein Kavaliersdelikt – das weiß jeder. Um zu erfassen, wie verbreitet die Verkehrssünde in deutschen Großstädten ist, installierte der ADAC an einem Wochentag im Oktober jeweils fünf KI-optimierte Kamerasysteme in Hamburg, Berlin, Köln, Leipzig und München. Das Resultat: In der vierstündigen Zeitspanne zwischen 7 und 11 Uhr wurden 2.800 Rotlichtverstöße bei insgesamt 6.6000 Verkehrsteilnehmern registriert. Ein Wert, der zu denken gibt.

Auf die Sekunde kommt es an

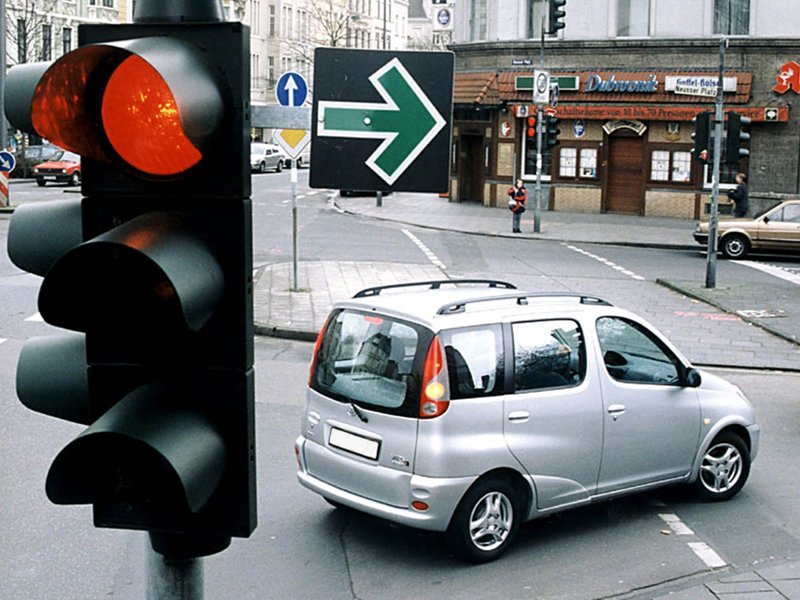

Bevor die Frage nach den häufigsten „Verkehrssündern“ beantwortet werden kann, muss zwischen dem einfachen und qualifizierten Rotlichtverstoß differenziert werden. Die erste Kategorie umfasst Rotlichtverstoße, bei denen die Verkehrsteilnehmer den Kreuzungsbereich spätestens eine Sekunde nach dem Ampelwechsel überqueren.

Bei einem qualifizierten Rotlichtverstoß überschreitet die Handlungsdauer den angeführten Zeitrahmen. Wer vor dem Lichtwechsel auf Grün losfährt, also einen Frühstart hinlegt, fällt ebenfalls unter diese Kategorie. Kurzum: Während der Datenerhebung des ADAC beging beinahe jeder dritte Rotgänger einen qualifizierten Rotlichtverstoß. Lediglich Fußgänger bilden hierbei eine Ausnahme, da jede Ampelmissachtung ihrerseits als einfacher Rotlichtverstoß geahndet wird.

Rot sehen (und trotzdem fahren)

Laut der Gesamtstatistik begehen E-Scooter-Fahrer die meisten Rotlichtverstöße– und das mit weitem Abstand. In Zahlen: Der Anteil für einen qualifizierten Rotlichtverstoß liegt bei 13 Prozent, der für einen einfachen hingegen bei 1,3 Prozent. In Leipzig, wo die meisten Verstoße dieser Art erfasst wurden, beträgt dieser Anteil sogar 17,6 respektive 5,9 Prozent. Damit begeht die kleinste Gruppierung der angeführten Verkehrsstatistik auch die meisten Rotverstöße.

Die hohen Zahlen führt Ulrich Chiellino, Leiter Verkehrspolitik beim ADAC, insbesondere auf die Sorglosigkeit besagter Verkehrsteilnehmer zurück. „Hinzu kommt, dass meistens Leih-Scooter genutzt werden, bei denen man für jede Minute zahlt. Auf Kurzstrecken, wo sie überwiegend im Einsatz sind, sinkt die Hemmschwelle bei roten Ampeln“, so der Verkehrspsychologe.

Fahrradfahrer und Fußgänger fast gleichauf

Wie erheblich dieser Wert ist, untermauert der direkte Vergleich mit „verkehrswidrigen“ Fahrradfahrern: Hier liegt der Anteil für einen qualifizierten Rotlichtverstoß bei 7,6 Prozent, während sein Pendant nur einen geringfügigen Prozentsatz von 0,3 aufweist. In München, der Stadt mit den ungeduldigsten Radlern, liegen diese Werte bei 12,6 respektive 0,7 Prozent. Der prozentuale Mittelwert für die Fußgänger hierzulande liegt bei 8,5 Prozent – und ist somit geringfügig höher.

Andererseits ist bei Pkw ein gegenteiliges Verhältnis zwischen einem einfachen und qualifizierten Verstoß erkennbar – hier überwiegt ersterer mit 1,2 Prozent, während letzterer nur 0,4 Prozent aufweist.

Kritik an Rotgängern

Katja Legner, Sprecherin des ADAC, verweist auf das starke Gefährdungspotenzial einer Ampelmissachtung: „Allein 2023 wurden rund 10.000 Menschen bei einem Unfall verletzt oder getötet – entweder, weil sie selbst oder andere Verkehrsteilnehmer die Ampelordnung missachteten.“ Schließlich seien Rotlichtverstöße keine Bagatelle, sondern ernstzunehmende Verkehrsdelikte. Dabei könnten vor allem regelmäßige Verkehrskontrollen maßgeblich zur Sicherheit auf deutschen Straßen beitragen. „Nur wenn manche Verkehrsteilnehmer damit rechnen müssen, erwischt zu werden, ändern sie ihr Verhalten“, so Legner.

Glück gehabt

Bei der Datenerhebung vor Ort kamen die „Verkehrssünder“ unbehelligt davon. Das KI-basierte Überwachungssystem erfasste lediglich anonymisierte Daten, sodass keine Maßnahmen gegen die Rotgänger eingeleitet wurden. Das ernüchternde Resultat: Im Falle einer wahrhaftigen Kontrolle wären insgesamt 158.000 Euro Bußgeld, 1.573 Punkte in Flensburg und 164 einmonatige Fahrverbote fällig gewesen.